Iranische Kultur: Zeitreise aus fünf Jahrtausenden in Berlin

-

Lange Kulturgeschichte: Unsere Wahrnehmung des Irans sei durch politische Probleme der Gegenwart bestimmt, so Stefan Weber. Dabei sei der Iran historisch und kulturell für Europa und die ganze Welt enorm wichtig, sagt der Direktor des Museums für Islamische Kunst und Ko-Kurator der Berliner Ausstellung "Iran. Kunst und Kultur aus fünf Jahrtausenden". -

Figurine aus Chlorit (3. Jh. v. Chr.): Im Iran entstanden schon vor 8000 Jahren verschiedene städtische Kulturen, die sich im 3. Jahrtausend v. Chr. inmitten eines lebendigen Handels zwischen den großen Nachbarn in Mesopotamien und am Indus befanden und Kunstobjekte schufen. In Südwestiran in der Stadt Susa im Zagrosgebirge begann im späten 3. Jahrtausend der Aufstieg des ersten großen iranischen Reiches, heute bekannt als Elam. -

Goldgefäß mit "Herrn der Tiere"-Motiv (12.-11. Jh. v. Chr.): Im späten 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. lebten im Zagrosgebirge und am Kaspischen Meer zahlreiche Völker. Die schriftlosen Gebirgsbewohner wurden von den Großmächten meist als unkultiviert und barbarisch dargestellt. Zu Unrecht, befindet das Kuratorenteam aus Berlin und London: Reiche (Gold-) Funde aus Luristan, Ziwiye, Amlasch oder Marlik belegen, zu welchen Leistungen sie fähig waren. -

Weibliche Gottheit im griechischen Stil (2. Jh. n. Chr): Seit vielen tausend Jahren ist das Gebiet des heutigen Irans von Menschen besiedelt. 5000 Jahre alte unterirdische Kanäle, genannt 'Qanate', zählen heute zum Weltkulturerbe. Diese weibliche Gottheit ist für die Kulturgeschichte des Irans vergleichsweise jung: Sie stammt aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Freizügig und typisch für griechische Plastiken ist die Vulva der Göttin zu sehen. -

Königliche Jagd auf Löwen, Bären und Eber (6./7. Jh. n. Chr.): 500 Jahre später befand sich das Reich der Sasaniden auf dem heutigen iranischen Staatsgebiet. In dem multi-ethnischen Ambiente zwischen China, Indien, Arabien, Nordafrika und Byzanz entstanden dort Kunstwerke, die noch lange nach der arabischen Eroberung im 7. Jahrhundert nach Christus bestaunt oder aufgrund ihrer Pracht als Zeichen des angeblichen Hochmuts erinnert wurden, so die Kuratoren. -

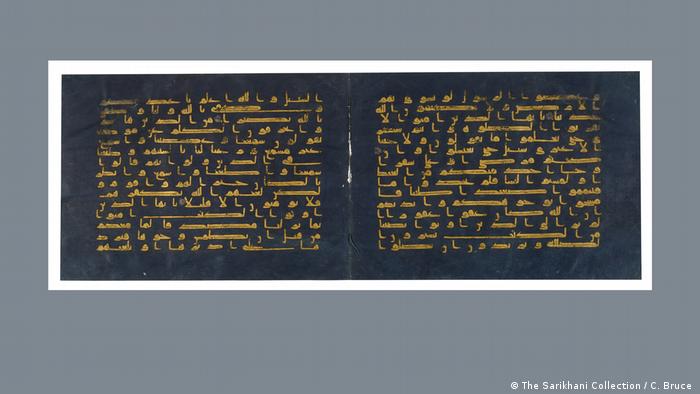

Doppelblatt aus dem "Blauen Koran" (9. Jh. n. Chr.): Die Eroberung des sasanidischen Reiches (635 - 651 n. Chr.) durch arabische Stammeskämpfer und die Einführung islamischen Rechts sowie einer Kopfsteuer für Nichtmuslime löste Widerstände aus, eine neue Sozialordnung nach beduinischer Stammestradition scheiterte. Außergewöhnliche frühe Handschriften wie der "Blaue Koran" verdeutlichen aber die enorme Bedeutung der arabischen Schrift für die Kunst. -

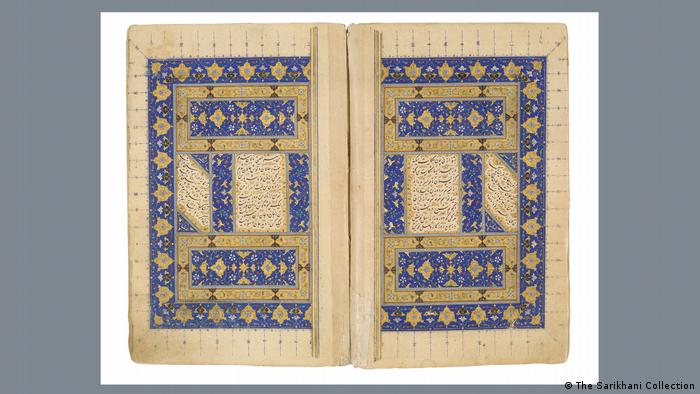

Mathnawi des Dichters Dschalal ad-Din Rumi: Vom 9. bis 13. Jahrhundert entstand eine persisch-islamische Kultur. Persisch ergänzte das Arabische als Sprache der Dichtung und Wissenschaft. Die Hauptstadt Buchara entwickelte sich zum Zentrum der schönen Künste und universaler Gelehrsamkeit. Im 15. Jahrhundert übernahm nach einem Krieg die neue Hauptstadt Herat, im heutigen Afghanistan, diese Rolle. Der Dichter Rumi ist bis heute weltberühmt. -

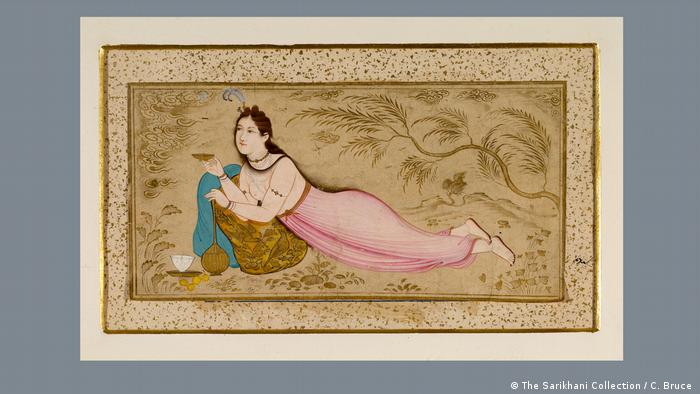

"Wein trinkende Dame" von Mu'in Musawir (1672): Kaum eine Epoche ist für die Entwicklung des heutigen Iran so wichtig wie die persische Dynastie der Safawiden im 16. und 17. Jahrhundert. Es begann eine kulturelle Blüte, in höfischen Werkstätten entstand Kunst für die neue städtische Gesellschaft und den globalen Austausch. Im Reichszentrum Isfahan befand sich der Platz "Abbild der Welt" mit Moscheen, Palast, Gärten und Cafés. -

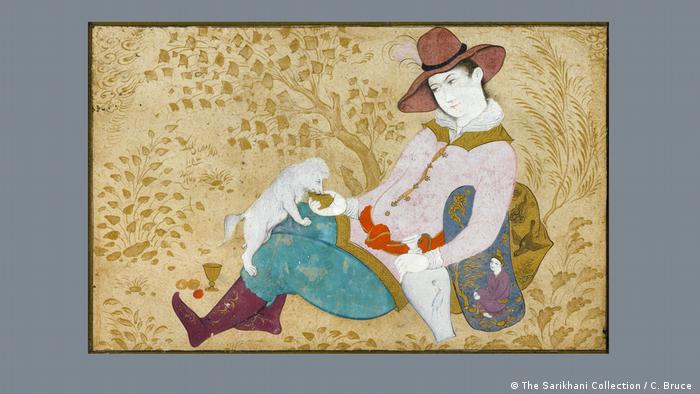

"Europäischer Jüngling mit Weinschale und Schoßhund" (1673): Seit jeher fungierte der Iran als "Kulturautobahn", so die Ausstellungsmacher, zwischen Asien, Afrika und Europa. So erklärt sich auch diese Tintenzeichnung aus Isfahan aus dem Jahr 1673. Künstler schöpften aus dem Hofleben und von der urbanen Elite. Typisch: Gartenszenen mit modisch gekleideten Jünglingen und Frauen in figurbetonten Gewändern, die in lasziver Haltung bei einem Picknick lagern. -

Fliesenpanel "Jagdidyll im Park", (17. Jh.): Wirtschaftliche und politische Krisen leiteten 1736 das Ende der Safawiden-Ära ein. Ihr Vermächtnis war die schiitische Ausrichtung im Übergang zur Moderne und in den iranischen Nationalstaat, so das Kuratorenteam. Mit Werken aus dem 18. Jahrhundert endet auch die Ausstellung, die vom 4. Dezember 2021 bis zum 20. März 2022 auf der Berliner Museumsinsel in der James-Simon-Galerie zu sehen ist.

https://qantara.stage.universum.com//node/15734

Link

Alle Bildergalerien